一、出征

广州.珠江.1986年10月15日14时,三声深沉而雄壮的气笛声响过,油漆一新的中国科学院《实验三号》考察船拨锚起航,缓缓驶离莲花山锚地,顺流而下,开赴西太平洋菲律宾海域。在那里。《实验三号》将与先期到达的姊妹船《科学一号》会合,共同进行海洋与大气的综合科学考察。然后,《实验三号》将南下至赤道附近,执行单船考察任务。

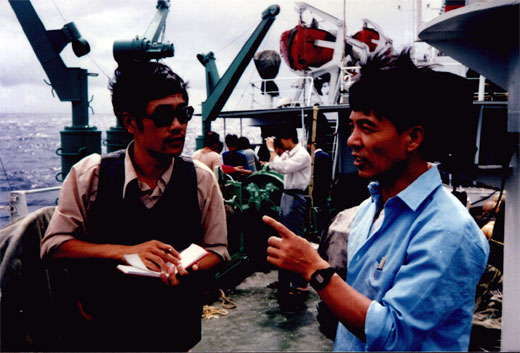

这次继前年冬天论证性考察后的第一次正式考察。是中科院“七五”期间基础性综合研究项目“西太平洋热带海域海洋一水气相互作用与气候年际变化研究”以及我国“七五”科技攻关项目有关课题的重要组成部分,也是正在施行的国际全球气候研究计划(TOGA计划)的组成部分。中科院由5个研究所派出近200人,分乘两艘远洋考察船,去开创我国远洋科学考察的新篇章。热带海域何以吸引我国科学家不远万里,前去探索? 在《实验三号》考察船上,记者访问了竺可桢野外科学工作奖获得者、曾探索过南极奥秘的大气学家高登义。他说:“占地球表面70%的海洋对全球气候演变起着极为重要的作用,热带广阔洋面作为大气的热源和水汽源,强烈地影响着气候的变化。西太平洋热带海域是世界公认海水最深、高温水层最厚的区域,既是台风的发源地,又是大气中赤道辐合带活动最活跃的海域。研究这一区域海气相互作用,不仅对全球气候变化(包括人们关注的全球气候异变问题)会有许多重要发现,而且有助于预测我国气候的演变,为我国经济建设和自然灾害的预防做出贡献”。

考察队首席科学家、南海海洋所副研究员甘子钧介绍了考察的两个相联区域:一个是菲律宾以东海域。这是一个对我国沿海生产建设影响极大的“黑潮”发源地。中科院将在这一海域第一次采用两船编队同步考察。另一个海域是西起菲律宾,东至巴布亚新几内亚的沿赤道展开的海域,《实验三号》考察船的第二阶段单船科考工作主要在这一区域。

万事开头难,正当一切工作准备就绪,我国自己建造的这艘《实验三号》考察船乘风破浪驰往菲律宾海,去会合《科学一号》时,2l号台风骤然来临。不祥的信号袭上船来--电视屏幕上的海浪预报图清晰地显示出:巨大的红色风区正张牙舞爪迫近广州,台风中心风力达到l2级,浪高9至l0米.考察船刚刚抵达珠江口,2l号台风几经徘徊,不偏不斜,象塞子一样恰好堵在珠江口外,挡住了《实验三号》的前进方向。人们的心头象压上了一块巨石。 《实验三号》考察船驶离广州

二、冲过巴林塘海峡

侵扰我国的台风多形成于西太平洋靠近赤道的洋面上。那里,炽热的阳光直射洋面,大量水汽蒸腾后形成低压区,周围空气便填补涌入形成直经上百上千公里的空气旋涡。挟风裹雨,惊涛骇浪,威力超过几个氢弹。那里,恰是中国科学院《实验三号》考察船的考察区域。

21号台风象是觉察到《实验三号》要去探自己的“虎穴”,着意炫耀自己的能量,张牙舞爪在珠江口外尽施威风。一会儿予报登陆深圳,一会儿予报登陆珠海,足足封堵了三天才拐向雷州半岛。然而,它留下的尾巴,仍搅得珠江口外巨浪翻腾。更令人担忧的是21号台刚过,22号台又在前面形成,虎视耽耽直面《实验三号》考察船。

21号台风封堵在前,22号台风埋伏在后。《实验三号》为争取时间驶出珠江口。只见一层层巨大涌浪随着呼啸的风迎面而来。这就是21号台风的尾巴—7级风,4米浪。船身在风浪中上下左右剧烈摇晃,倾斜。《实验三号》不得不折回香港对面的大蜘岛。第二天再次努力再次受挫,前进不远又退回大亚湾。

西太平洋考察的起步竟如此艰险,《实验三号》两次试图驶进太平洋,均被阻挡。lO月19日,为避开迎面又逼上前来的22号台风,考察船领导小组决定:绕道巴林塘海峡,尽快进入西太平洋。

巴林塘海峡位于台湾与菲律宾之间,由于几股海流的汇集,素以风急浪大著称于世。台风过后,这一带是阴沉的天,浊浪排空的海。《实验三号》驶入其中,尤如一片树叶,面临严峻的考验。一排排小山一样的涌浪扑向船头,轰隆作响。随后,又象一只只受惊的猛兽,喷吐着白沫,腾身而起,猛扑到l0多米高的驾驶室上,呼啸着掠过船顶。到处是海的咆哮,漫天是飞舞的泡沫。整整四天,忽而飘上云端,忽而坠入深谷的失重恍惚感搅动着人的神经,使人头脑麻木,四肢无力。这是难忘的四天,艰苦的海洋科考的一个缩影。大多数队员严重晕船,有的甚至几天不能进食。舵手黄剑平吐得直不起腰,昏花的双眼仍然狠狠盯住罗盘。难忘的四天,体现了家庭般的团结友爱,仇德忠等手提铁桶,跌跌撞撞,把热稀饭送至每个舱室……

队员们互相鼓劢,风浪终将过去,坚持就是胜利。

三、两船同步考察

闯过风急浪大的巴林塘海峡,10月23日上午9时,中科院《实验三号》与《科学一号》两艘姊妹船相距500多海里,同时停在菲律宾以东北纬15度线上。两船隔着风浪,通过无线电话接上头,拟定好同步考察的行进路线和时间。人们顾不上喘息,马上又投入了紧张工作。

《科学一号》先于9月22日离开青岛,已完成菲律宾海域的考察任务。如果说《科学一号》是先期发射的“飞船”,《实验三号》晚它一个月出发,两船在茫茫西太平洋上准时“对接”,定点相会。这本身就包含特殊意义,这次远洋科学考察,毕竟在中科院,乃至我国尚属首次。它说明:中国科学院的海洋科学考察活动已从近诲进入大洋,完成一次跨跃。我国从此具备了组织考察船队进行远洋多学科科学考察的能力。

船停下来了,但风浪依旧,未见减小,船身左右倾斜达15度。四天严重的晕船,考察队员们脸色苍白,头冒虚汗。他们艰难地走出舱门,艰难移步到各自的工作岗位上,稳住脚跟,集中精力,开始调机和准备施放考察仪器.一小时后,两条船上对应相同的观测仪器相继投入使用,各种记录仪器和计算机首次在这一海域收集到从海洋到大气的珍贵资料。

队员在忙碌,老天也不闲着。刚刚还烈日当头,不知何处倏地压上来一大块乌云,低得像要擦过桅杆,透过乌云和海面的缝隙,远处的海面上还反射着炫目的阳光,船上却暴雨骤降。道道雨帘,使海面迷蒙一片,海浪上跳跃起万千颗珍珠。离船200米处,刚放下水的,被人们冠以“波浪骑士”的红色球状测波仪随波起伏,在蓝得发黑的海浪中时隐时现,宛如身披红战袍的无畏勇士,策马驰骋在波峰浪谷间,这“波浪骑士”恰似我们的考察队员!

《实验三号》出航不久,战台风。斗恶浪,经受了风浪的洗礼。同步考察结束后,它继续南下,驰骋于广袤的西太平洋上。

四、上天揽月 下洋提鳖

中科院《实验三号》考察船驶离广州后,整整一个星期经受风浪摇撼.人们视野内只有无边的海,阴霾的天,山样的涌浪,偶尔还有一两条飞鱼,瞪着惊恐的眼睛飞身上船。l0月25日,考察船到达单航作业的第一站——北纬5度、东经l27度站,这里已靠近赤道无风带,海面似被巨手抚平。随着风浪减小,人们都“活”了,表情也生动起来,见面就相互道喜:“总算闯过来了。”考察船将从此开始从菲律宾最南端沿赤道向东展开,直到巴布亚新几内亚共三个闭合圈92个定位站的连续考察作业,在这些预定站位作业,有的只停二小对,有的长达三天。

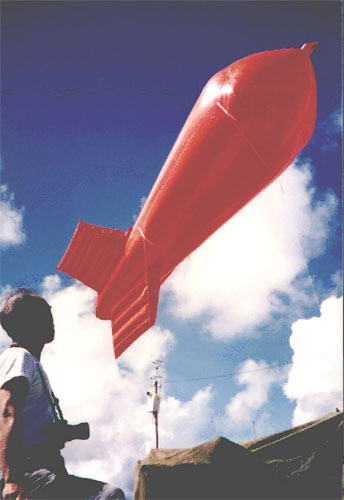

作业开始,首先从船上吊入水中的是南海海洋所的CTD探测器.这个直径一米,约一人高,圆柱状的潜水机器人。系在钢缆上,通过油压绞盘操纵,可以潜到6000深的水下。它腰间挂着一圈小水筒是采集水样用的,通过遥控可以分别在不同深度自动打开取样,一次作业,便可获取不同深度海水的温度、盐度、透明度,酸度、溶解氧含量等重要资料,是目前世界上最先进的多参数海洋调查设备。CTD探测系统在这次考察中发现:赤道附近,南北半球之间盐度峰面上穿越赤道的水体互相八侵明显,尤其在75至250米水深中,这是中、高纬度区所没有的。在二层甲板后部,大气所的考察分队长曲绍厚和我国首批参加远洋科考的女队员之一隋东小心翼翼地操纵着探空《系留气艇》。《系留气艇》用予探测l000米以下大气中温度、湿度、气压、风速等参数的垂直分布,是研究边界层大气物理的重要探测仪器,充满氢气的气艇长3米多,呈流线形,活象一只大海豚。这天,晴空中飘浮朵朵自云,蔚蓝色的天边与骄阳相对。竟悬挂着一弯明月。当桔红色的《系留气艇》被尼龙绳牵着,向月亮方向冉冉飘去时,不禁使入发生—种联想:如果说CTD探测器好比下洋“捉鳖”,那么,《系留气艇》扶摇直上,大有上天“揽月”之势。

这次考察中使用的还有我国自行研制的达到国际先进水平的超声测风仪,双波段微波幅射测湿仪,声雷达等探测仪器。《实验三号》考察船使用大气所自行研制的《系留气艇》和声雷达探测系统,首次在热带海域上空测到周期为几分钟,幅度为几百米,无明显日变化的热对流泡。这说明热带海域通过对流泡自海表向大气的热量输送比陆地明显。此外,在强天气过程到来之前的一些发现,对强天气过程预报也有一定指示意义。

《实验三号》跨过北纬5度,在连续考察中不断向南,向南,前方是令人神往的赤道。

五、穿越赤道

经过几天考察航行,l986年10月30日,中科院《实验三号》考察船驶达东经140°赤道点。

虽然不是节日,全船94人身着盛装,聚集在驾驶甲板上,参加隆重的过赤道庆典。甲板上横幅写着:“中国科学院西太平洋首次编队考察过赤道庆祝仪式”。横幅两边悬挂着杏黄色长对联:“东方巨龙腾飞云天放眼东西五大洲”;“中华儿女驰骋沧海扬威南北两半球”。其间,儿只红色大气球飘来荡去,充满喜庆、热闹气氛。

过赤道庆典,似乎是条不成文的规定,每个国家,每条远洋轮概莫例外。在一阵鞭炮声中,考察船总带队翁崇热情致词。大副蔡小阳乐呵呵搬上几箱啤酒。刹那间,甲板上欢声四起,啤酒沫飞溅,船员、科考队员相互碰瓶,热闹非凡,海洋中的《实验三号》成为欢乐的海洋。

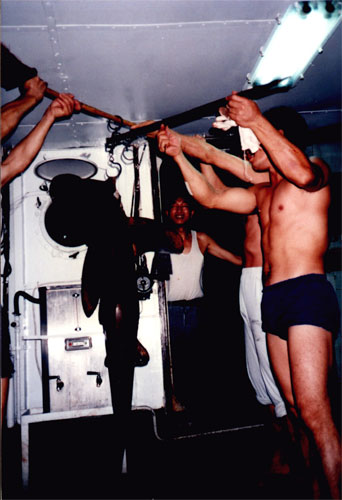

这一天,天格外好,浪格外静,蓝天飘浮朵朵白云,宽阔的涌浪平滑舒缓.曾获竺可桢野外工作奖的高登义面对沉浸在欢乐中的人们宣布:“下一个节目,天水洗澡”。何谓天水洗澡? 指导船长老赵饶有兴趣地说,久远的帆船时代,过赤道对新水手是个考验,要将他们吊下水,经受大海的洗礼,这之后才算作真正的水手。把人吊下水,在蛮荒年代未免残酷了些。五十年代后远洋船过赤道,改为老水手装扮海龙王和王后,新水手要前往报到,然后泡进帆布游泳池的海水中。这意思大慨象征经海龙王批准,又接受了大海的洗礼,可以成为真正水手了。各国仪式尽管千差万别,但至少有一点是共同的,身上要沾水。说话间,壮实的莫船长拎着一大桶水高喊:“海水来了!” 话音未落,水已拨出。不少人真以为是海水,护着照相机,惊恐万状,四处躲藏,乱成一团。过了一阵,始知是淡水,虚惊一场,而身上或多或少都沾上了水。人们忍俊不住、相对掩面而笑。

最后一个节目是过赤道门,两根杆上绷块白布,上书三个大字:“赤道门”。90多人排成长龙,鱼贯穿门而过,至此,才算真正过了赤道。人们把自己的名字写在白布上,然后东一群、西一伙照相留念。仪式宣告结束,但余兴未散的人们久久没有离去。

六、赤道钓鲨

中国科学院《实验三号》考察船远航在西太平洋,茫茫大海,孤舟单影。不规则的工作时间和经常改动的时差,搅乱了人的正常生物钟。吃饭没胃口,睡觉难成眠,整天昏昏然。艰苦的工作,生活环境,既是对身体,也是对毅力的磨炼。

艰苦的海上生活,偶尔,也有意外的欢乐出现。比如说钓鱼.钓鱼作为一种休息,运动,调节紧张神经的缓和剂,成为海上生活的一个组成部分。

一天吃过晚饭,天色已黑,正在休息的人们突然被“鲨鱼上钩了”的喊声惊动,纷纷拥上左舷,只见一条巨大的白花花的鱼影,在水中东突西窜。一个船员吃力地收着尼龙线,凶相毕露的鲨鱼被拖至船边。忽地,鲨鱼在水中一个打挺,拖着尼龙线又游回深处。围观的人们呼喊着:“快收线!’“快放线!”“快绑在船舷上!”没有一个行家,但却都是权威的口气。船员慌了手脚,忙乱中把线绑在船舷上。火柴棍般粗的尼龙线被狂乱的鲨鱼拉紧,随即又松了,然后猛然拉直,“嘣”的一声,在船舷处齐根拉断。“完了”,人们长长叹了口气。眼见鲨鱼拖走了鱼钩和鱼线,怏怏然散去。

没过多久,又有人喊叫钓上鲨鱼了,惊喜的人们重又聚拢船舷。只见一条和刚才一般大小的鲨鱼被拖至船边。钓鱼人汲取上次教训,与鲨鱼“拔河”,足足周旋了二十多分钟,精疲力尽的鲨鱼被拉出水面.好大的鲨鱼!一个人竟提不起来,晃在半空中的鲨鱼一阵剧烈挣扎,“啪”的一声,又坠落水中,钓鱼人手中只剩下一截没有鱼钩的线,鲨鱼又跑了。

又没过多久,奇迹出现了,又一条鲨鱼上钩。难得有这么开心的时候,人们第三次聚集船舷,观看这场较量。教训使人变得聪明,几个人合作,收收放放,把鲨鱼彻底遛累,拖至船边,再用钓杆钩住鲨鱼,齐心合力拖上甲板。这是条噬人鲨,足有一人长,重达30多公斤。围观的人惊奇地打量着这个庞然大物。有人蹲下身去,掰开了鲨鱼嘴,倏地惊叫一声:“快看!”那鲨鱼层层尖历的牙齿后面,赫然露出三个鱼钩,真让人瞠目结舌:先后钓的竟是同一条鲨鱼!

七、菜城见闻

中国科学院《实验三号》考察船围绕赤道,接连一个星期逐站作业.11月19日,左舷前方隐隐出现一片朦胧黑影,犹如海市蜃楼。飘飘渺渺浮在天边,这就是巴布亚新几内亚的海岸。巴布亚新几内亚是一个风光绮丽,新独立的热带岛国。位于印尼伊里安岛东部,国土面积相当于我国甘肃省,人口300多万。《实验三号》将作为第一艘悬挂五星红旗的中国船,停靠在这个国家最大的进出口港——莱城港,作短时休整和补给。历时月余海上考察,科考队员,船员终于脚踏实地了。

菜城依山傍海,绿树成荫,繁花点缀。居民多是棕黑色皮肤的巴布亚人,善良而淳朴。这个城市一方面有着现代化气派:清洁的市容,时髦的商店,进口汽车和私人小飞机穿梭般来往。另一方面,又暴露着黑人简陋的草棚和谈不上文明的生活方式。当地人说,紧靠莱城的深山里还有原始的士著部落。在这里,白人富,黑人穷,现代文明与原始落后奇特地交织在一起。然而,作为一个新独立的国家,巴布亚新几内亚资源富足,地广人稀,有着良好的发展条件和前景。当地人正在学习和掌握自己管理国家的技能。《实验三号》的科考队员在短短几天停留时闻里,与莱城技术大学的师生通过互访参观,进行学术交流活动,建立了友谊和合作关系。

在莱城休整时间,最使人难忘的是当地的华侨和华裔同胞的热情.当他们获悉祖国的考察船到来,欣喜异常,结伴甚至举家前来参观。登上中国船,仿佛回到遥远的故乡。祖籍广东惠阳的当地华侨友联会召集人温先生在船上对记者激动地说:“听说这个船是中国自制的,使我们看到祖国发展之快。我们感到特别鼓舞和自豪。”话虽不多,但流露着爱国的炽热真情。

当华侨们偶然发现船上没有青菜时,他们自愿送来一筐筐、一箱箱新鲜蔬菜和水果,表达对祖国的奉献。这个国家华裔副总理的堂弟陈先生几代居住在这里,他本人的外表已形同当地人,但他立有两条家规:其一,吃饭用筷子;其二,家中只许说“唐人话”。如果保姆说当地话,立即辞退。他说,身在异乡,根在中国,祖国的传统习惯不能丢。

莱城的华侨仅l00多人。这里与中国几乎隔绝,但这里华侨的思乡爱国之情,作为中国海外华侨的一个缩影,使科考队员、船员受到深刻的爱国主义教育。短短四天耳闻目睹的一切,激励每个中国人奋发向上,鞭策科考队员、船员们出色地完成考察任务,以报祖国,以慰侨心。

莱城休整后,《实验三号》告别了热情的侨胞和巴布亚新几内亚友好的人民,重返赤道海域,继续作回程考察。

八、浮标与飞鱼

中科院《实验三号》考察船在莱城休整四天后,驶回赤道海域。11月l7日,考察船到达东经l50度赤道点,进行了72小时连续作业,2O多项调查工作全面展开。

放置赤道浮标是全船难度最高、危险性最大的工作,需要在风浪摇晃的船上向深达5000米的海中,放置一条数段相连的钢缆。钢缆上接浮筒,下坠沉块,中间连接着7个能自动记录海流流速的海流计。工作量很大。全船领导、科考队员、水手30多人打破部门界限,能腾出手的都伸出了手,同心协力投入这项紧张的工作。

后甲板上,赤道烈日下,汗水淋淋的人们象是忙乱却自成秩序地工作着。口令声,呼喊声响成一片。这时,出现一个小插曲,一架不明国籍的水上直升飞机突然降临,贴着海面,绕船两圈,又在后甲板外悬停良久,象是观赏紧张的劳动场面,又象是窥测这条船的动机,直到认定这条船的和平身份后,才陡然拉起,飞快离去。来无影,去无踪,直升飞机的光临成为人们的话题,为紧张的劳动场面增添了活跃的气氛。投放浮标用了整整一下午。

当晚霞出现时,赤道金波闪烁的水面上,随波浮动的浮筒顶端飘扬起一面鲜红的五星红旗。赤道浮标在这次考察中取得可喜成果,在过去被许多海洋学者认为流速近乎于零的1000米深水中,赤道浮标实际测到速度高达每秒20—30Cm的海流。

考察船上还有一种能在航行中获取海洋资料的拖带式探测仪器,模样象摩托艇,科考队员亲昵地称它为“飞鱼”。提起“飞鱼”,它有一段凝结着国际友谊经历。“飞鱼”在第一次到达赤道试下水时,娇贵的体内不慎进水,损坏了一只大功率晶体管。考察队员心急如焚,日以继夜诊断,修理,但苦于没有备件,“飞鱼”始终不能康复。在《实验三号》驶抵莱城,与莱城技术大学交往期间,该大学得知“飞鱼”伤情,同是发展中国家,他们热情地伸出友谊之手,立即派人专程送来六只同样规格的晶体管。解决了燃眉之急。“飞鱼”起死回生,再返赤道时得到机会显示自己的才能,为我国首次在西太平洋海域取得一批珍贵资料。

11月,亚洲大陆已是初冬季节。一股股强大冷空气越过我国南下太平洋。西太平洋上又不断生成巨大气旋。使得赤道以北海域涌浪连天。《实验三号》连续21天在赤道以北海域作业。科考队员、船员们与风浪顽强搏斗,终于于12月4日胜利结束海上考察工作,驶抵菲律宾南部棉兰老岛的达沃港,作短暂休整并补给。就在人们喜气洋洋,准备班师回国时,气象预报26号台风在菲律宾以东生成并向西移动,经推算恰好与归航的《实验三号》在南海碰头.人们的心再次缩紧了。

九、满载而归

一股从亚洲大陆南下的强大冷空气,驱走26号台风,威胁虽然解除了,但海面涌浪仍高达5米。中科院“《实验三号》“考察船离开达沃港后,绕过苏拉威西海和苏禄海,顶风破浪,一路北上。12月12日晨,前方出现中国大陆,晕船状态中的人们精神为之一振,竞相涌上船头。人们带着胜利的微笑,挂着喜悦的泪花,从心底发出欢呼:“我们回来了!”只有经历艰险的人才能品尝出凯旋的喜悦。望着久别熟悉的祖国大陆,人们思绪万千,心潮起伏。仿佛昨天还在赤道上奋不顾身与涌浪搏斗,而今天,“来疑沧海尽成空,万面鼓声中,弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。”远航考察的英雄们回到祖国怀抱。

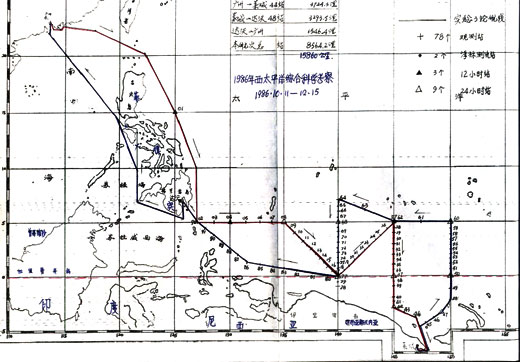

《实验三号》赴西太平洋热带海域考察,历时66天,航程近15000公里,是中科院海洋科考史上航程最远、时间最长的一次。考察站位共92个,考察项目23项共ll2个要素,也是中科院海洋科考史上项目最多的一次。

这次考察取得大批珍贵资料,硕果累累。仅就目前对资料的初步分析,就总结出“初步弄清秋季西太平洋热带海域海气热量交换主要方式及其与天气过程的关系”等lO项发现和成果。这些初步发现和成果有待于进一步证明并在以后的考察中验证。这些发现和成果凝结着科考队员和船员的心血,离不开他们在恶劣环境条件下的顽强拼搏,表明中科院在海气相互作用这一有着应用前景的前沿学科的某些研究方面,达到国际先进水平。

作为大气和海洋两个古老学科交叉发展出现的“海气圈”研究领域,正在受到各国科学家的重视。这次西太平洋考察,选准的就是“海气圈”,因此,在出成果的同时,也锻炼了一支年轻的科考队伍,这对推动我国“海气圈”学科的发展具有重要意义。

这次西太平洋科学考察,《实验三号》全体科研人员,船员同舟共济,上下一心,团结互助,有如亲密无间的大家庭,涌现出四个先进集体和16名先进个人。这也是精神文明建设结出的硕果。

12月15日,《实验三号》驶抵广州南海海洋所新洲码头,受到热烈欢迎。至此,计划5年5个航次完成的西太平洋热带海域考察的首航结束。科考队员、船员依依不舍告别了朝夕相处的战友,还有载乘他们驰骋大洋的考察船,相约第二年再见。